皆さん、こんにちは!先日、GW真っ只中の5月3日に、わたくし、築地にある鰹節の老舗「尾林商店」へふらっと試食会に参戦してまいりました!そこで衝撃の事実を知ってしまったのです…

「え、鰹節って…縁起物なんですか!?」

ご夫婦で営む鰹節職人さんの熱い語りに、私の脳みそはまさにカツオの一本釣り状態。今回は、そんな鰹節に秘められた驚きの縁起物エピソードと、その奥深すぎる魅力について、ご紹介したいと思います!

その1:鰹節は縁起もの!「勝魚」伝説は戦国時代から!?~武士も愛した験担ぎと夫婦円満の陰陽説~

「昔から、鰹は『勝魚(かつうお)』って呼ばれて、武士の間では出陣の前に縁起を担いで食べる習慣があったんですよ」

尾林商店の職人さんのこの一言に、試食そっちのけで前のめりになった私。「勝つ」に通じるなんて、まるで受験生にカツカレーを勧めるノリじゃないですか!🐟💨

さらに深掘りしていくと、この「勝魚」という呼び名、どうやら戦国時代にまで遡るようなんです。江戸時代初期に編纂された『北条五代記』には、なんとこんなエピソードが!

天文6(1537)年夏、小田原北条氏の当主・北条氏綱(うじつな)の船に、一匹の鰹が飛び込んできたそうなのです!これに対し、氏綱は「勝負にかつうを」と大喜び。そして、この後の合戦で北条氏が見事勝利を収めたことから、出陣前に鰹を食すことが、北条家にとって勝利を呼ぶ吉例となったというわけです。まさに、天然の験担ぎフィッシュ!

そして、北条氏の政策や方針を受け継いだ徳川家康も、当然この鰹の縁起の良さを重んじたと考えられます。天下泰平の世を築いた家康公も、験担ぎは大事にしたんですねぇ。そんな流れもあってか、江戸の町では、武士はもちろん、一般の町人の間でも、早い時期から鰹の人気が高まっていったそうです。

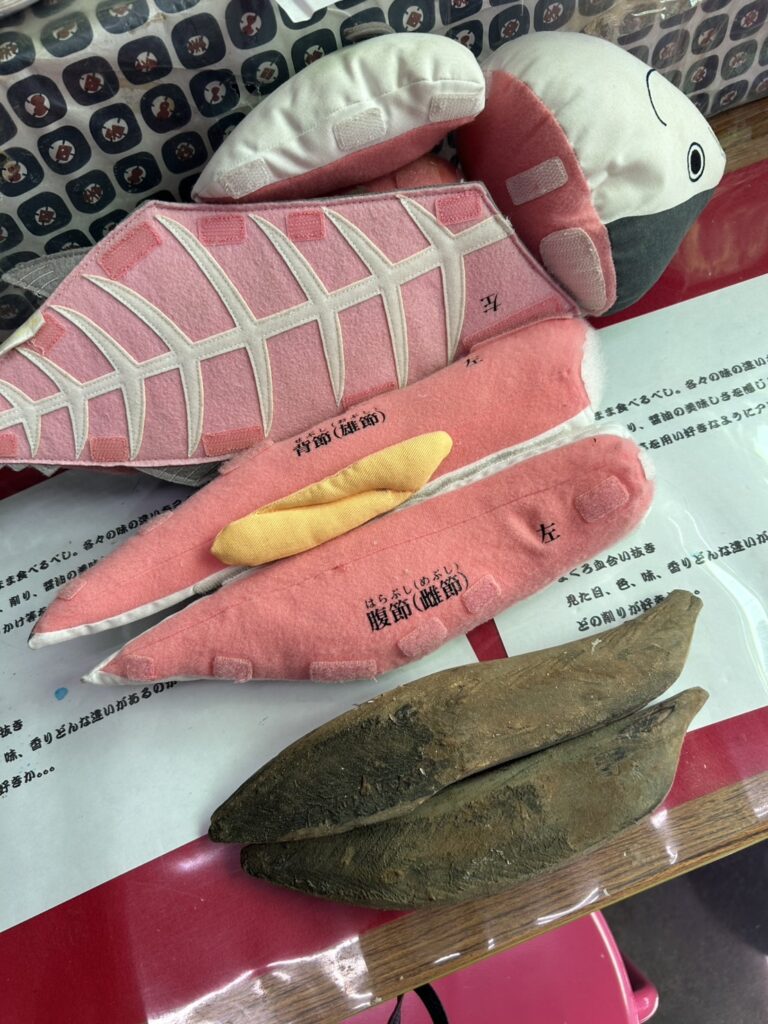

さらにさらに!鰹節には、もっと深い縁起のいわれがあるんです。それは、雄節(おぶし)と雌節(めぶし)。背中側の身を加工した雄節と、腹側の身を加工した雌節が、まるで寄り添う夫婦のように見えることから、夫婦円満の縁起物とされているんだとか!ここにも陰陽説の考え方が息づいているんですね。二つで一つ、欠かせない存在というわけです。

その2:鰹は発酵食品であり、究極の保存食!~本枯節の美味しさに悶絶~

縁起物としての魅力もさることながら、鰹節は実はすごい発酵食品なんです!生の鰹を煮て、燻して、カビ付けと天日干しを繰り返すことで、水分が抜け、旨味が凝縮され、長期保存も可能になるという、先人の知恵の結晶!

特に、何度もカビ付けと天日干しを繰り返して作られる本枯節(ほんかれぶし)は、まさに鰹節の最高峰!尾林商店さんの試食会でいただいた本枯節の削りたての香りは、もう言葉にならないほど芳醇で、口に入れた瞬間の上品な旨味と深みに、全身の細胞が震えました…!🤤

例えるなら、熟成されたワインのような、いや、それ以上の複雑で奥深い味わい。そのまま食べても、お料理にかけても、もう、とまらない!これはまさに、自然が生み出した芸術品です!

その3:驚異のうま味成分!イノシン酸 × グルタミン酸の最強タッグ

なぜ鰹節はこんなに美味しいのか?その秘密は、驚異のうま味成分であるイノシン酸にあります!魚介類に多く含まれるイノシン酸は、昆布に含まれるグルタミン酸と合わさることで、うま味が何倍にも増幅することが科学的に証明されているんです。

そう、まさに最強のうま味タッグ!お味噌汁や出汁巻き卵など、鰹節と昆布の合わせ出汁を使った料理が美味しいのは、必然だったんですね!

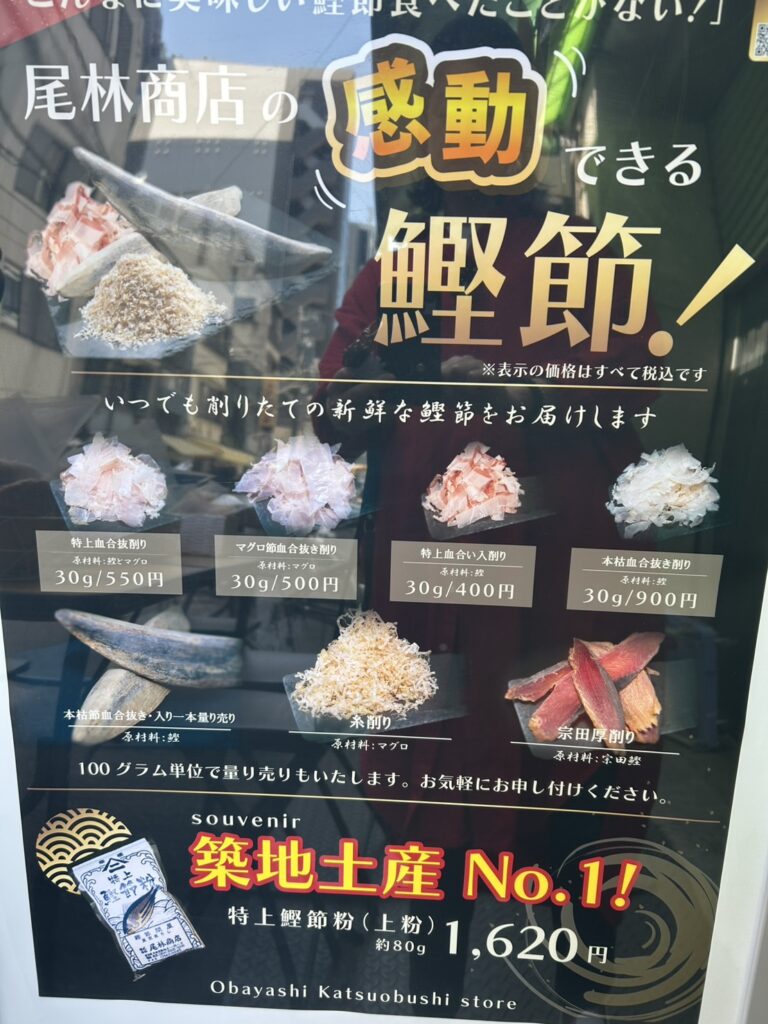

尾林商店さんでは、このイノシン酸がたっぷり詰まった鰹節を、丁寧に削って試食させてくださいました。削りたての鰹節は、香りも風味も格別!普段スーパーでパックに入ったものを買うことが多いですが、やはり専門店で削りたてを味わうと、その違いに感動します。

まとめ 鰹節は「福を招き、歴史ロマンも秘め、美味しくて、保存もできる」スーパー食材!

今回の築地・尾林商店での体験を通して、鰹節が単なる食材ではなく、戦国時代の武士の験担ぎに始まり、江戸の町人にも愛され、縁起物としての深い意味を持ち、さらに発酵食品としての魅力、そして驚異のうま味成分を持つ、まさにスーパー食材であることを再認識しました!

皆さんもぜひ、普段の食卓に鰹節を取り入れて、その奥深い魅力と歴史、そして福を呼び込む力を感じてみてください!そして、築地にお立ち寄りの際は、ぜひ尾林商店さんで本物の鰹節を味わってみてくださいね!きっと、鰹節に対する概念が変わりますよ!🐟✨

尾林商店様のホームページはこちら!

コメント